Duelo a futuro

Desde 1989 Ruben y otras colegas dirigidas por la sicóloga Rita Perdomo llevan a cabo el proyecto Los adolescentes uruguayos hoy, que ahonda en su perfil sicosocial, sus vínculos, expectativas y logros. Algunas de las conclusiones indican que la gran mayoría de los adolescentes habla de sus problemas con otros jóvenes y menos de la quinta parte lo hace con sus padres, índice que baja a la mitad en el estrato más acomodado.

Al preguntarle por este bajo grado de comunicación familiar, la sicóloga alude al reciente fenómeno de la adolescentización de los adultos. Estos cada vez quieren homogeneizarse más con los jóvenes, lo que lleva a una especie de “competencia” entre padres e hijos. Como respuesta, aparecería esta “toma de distancia” ante la necesidad de diferenciarse por parte de los chicos. La otra cara de la moneda es el “amiguismo” que algunos padres pretenden entablar con sus hijos, lo que tampoco es “sano” y evidencia una dificultad del padre de asumir ese rol adulto que tanto precisa un hijo.

Si la violencia es el desborde de una situación dolorosa que se padece por dentro, lo que más les duele a los adolescentes es no tener futuro. La inestabilidad laboral, la falta de oportunidades y el cambio vertiginoso del mercado de trabajo, que cada vez demanda más, representan una enorme dificultad para elaborar proyectos y realizarlos, algo que todo adolescente tiene derecho a vislumbrar en el horizonte.

La reconocida sicoanalista argentina Graciela Selener –citada por Ruben– habla de la paradoja actual de “una enorme variedad de ofertas para la realización de proyectos y la limitación concreta de acceso a los mismos”. Esta situación ha derivado incluso en la identificación de un nuevo duelo sicológico al que se enfrentan los adolescentes de hoy: el “duelo a futuro”. En otras palabras, se sufre ya no por lo que se tuvo y se perdió (la niñez, por ejemplo), sino por lo que nunca se tendrá. Ruben no duda en que “el sentimiento imperante es de desesperanza, de vacío. Sienten que sobran, que son descartables, que no sirven”. Una situación que generalmente aceptan como dada e incambiable, lo que sugiere que incluso han perdido la rebeldía.

No podemos con él

Cuando se presentan casos concretos de violencia en un adolescente es preciso consultar cuanto antes con profesionales especializados, para hacer un diagnóstico de la situación y evaluar posibles causas socioeconómicas, sicológicas, e incluso genéticas. Ante la duda, lo que no hay que hacer en ningún caso es quedarse paralizado, sin pedir ayuda.

|

La prevención es doblemente valiosa. “Estar alerta observando las conductas a diario, hacerles saber que nos importa lo que hacen, dicen y piensan, hacerlos sentir bien en casa, involucrarlos”, explica Ruben, recordando con ironía que hay jóvenes que ni siquiera saben en qué trabajan los padres.

Si bien es natural que la llegada de la adolescencia “descoloque” a los progenitores y se viva “con mucha ansiedad”, la sicóloga insiste en que “se trata de una etapa de la vida que puede ser sumamente disfrutable por padres e hijos, y que tiene aspectos positivos que hay que descubrir y valorar.

|

|

|

Sacarnos las culpas y ponernos responsabilidades, mirarnos a nosotros mismos, recordar que si uno es feliz puede tener hijos felices”.

Al rescate de los hijos –y con ellos de la propia integridad familiar– parece ser la consigna sugerida para descomprimir esta relación tradicionalmente conflictiva entre los adolescentes y su entorno que, por estos días, alcanza extremos inesperados.

Mal criando

• Trate de darle a su hijo todo lo que le pide, desde su infancia. ¡No vaya a frustrarlo!

• Cuando aprenda a decir malas palabras, festéjeselo, así creerá que es muy gracioso.

• No hable nunca de temas profundos o espirituales con su hijo. Total, la vida se los enseñará o tal vez, mejor, sus amigos.

• Cuando es niño, vaya detrás de él levantando todo lo que deja tirado. No lo ayude a tener responsabilidad, ya que cuando sea grande la culpa la tendrá usted, o los demás.

• Las discusiones o las agresiones que puede tener con su cónyuge, téngalas frente a su hijo. Cuando sea grande, intentará irse del hogar por no soportar tantas situaciones de violencia familiar. Habrá aprendido a ser, también él, violento.

• Sosténgalo económicamente y no le enseñe a manejar dinero; menos que se lo gane con su trabajo. Tampoco le haga pasar los sacrificios que usted pasó. Bríndele todo lo que usted no tuvo.

• Deje que su hijo pase largas horas con la computadora, jugando, chateando o viendo programas violentos o pornográficos sin que usted lo sepa.

De Las posibles maneras y reglas para crear un hijo problema, elaborado por la policía de Houston, Estados Unidos, y adaptado por Capac (Centro de Actividades Psicológicas Asistenciales Comunitarias), Buenos Aires.

|

Doble criterio

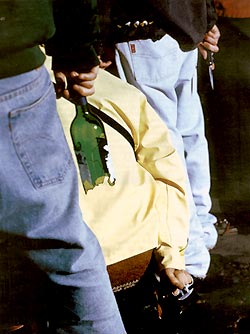

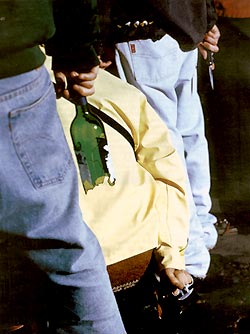

La misma sociedad que pone el grito en el cielo por los chicos que ingresan a la escuela con armas es la más armada de América Latina. Sólo contando las registradas, hay un arma cada seis habitantes en Uruguay, contra una cada 20 en Argentina y una cada 30 en Brasil.

La misma sociedad que se espanta ante el crecimiento de los índices de alcohol y otras drogas entre los adolescentes es la que provoca el 50 por ciento de los accidentes de tránsito fatales con el consumo excesivo de bebidas espirituosas. La misma cuyas mujeres adultas aumentan día a día el consumo de sicofármacos, poniendo al país a la cabeza de las ventas de ansiolíticos en relación a su población.

La violencia autodirigida no está fuera del asunto. Uruguay también ostenta una de las tasas de suicidios más altas de América (20 por cada 100 mil habitantes, según Salud Pública) y esta es una de las principales causas de muerte entre los adolescentes.

|

Factores de riesgo

La Academia Americana de Siquiatría del Niño y el Adolescente advierte que “muchas investigaciones han llegado a la conclusión de que hay una interacción compleja o una combinación de factores que lleva a un aumento de un comportamiento violento en niños y adolescentes”. Estos factores incluyen:

• Comportamiento agresivo o violencia previa.

• Ser la víctima de un abuso físico y/o sexual.

• Exposición a la violencia en el hogar y/o la comunidad.

• Factores genéticos (hereditarios de la familia).

• Exposición a la violencia en los medios de difusión.

• Uso de drogas y/o alcohol.

• Presencia de armas de fuego en la casa.

• Combinación de factores de estrés socioeconómico en la familia (pobreza, carencia de medios, privación severa).

• Separación matrimonial, divorcio, padre/madre soltero, desempleo y falta de apoyo por parte de la familia.

• Daño cerebral debido a heridas en la cabeza.

La mayor parte del comportamiento violento, advierte esta institución, “se puede reducir o impedir si se reducen o eliminan los factores de riesgo enumerados. Es evidente que la violencia fomenta la violencia”. |

|